Sabato scorso 19 luglio 2025 ricorreva il 33° anniversario dell’eccidio di via Mariano d’Amelio. Quel giorno, insieme con mia moglie rientravamo da Palermo. Intorno alle 18.30 sulla A19 all’altezza di Termini Imerese venivamo fermati da un posto di blocco della Polizia. I poliziotti, con i mitra spianati, ci invitano ad uscire dall’abitacolo e dopo un’attenta perquisizione ci lasciano andare. Dal principio non capimmo, poi, dopo aver accesso la radio, tutto fu chiaro: dopo Capaci, via d’Amelio; dopo Falcone, a distanza di 55 giorni, anche Borsellino!

Sabato scorso 19 luglio 2025 ricorreva il 33° anniversario dell’eccidio di via Mariano d’Amelio. Quel giorno, insieme con mia moglie rientravamo da Palermo. Intorno alle 18.30 sulla A19 all’altezza di Termini Imerese venivamo fermati da un posto di blocco della Polizia. I poliziotti, con i mitra spianati, ci invitano ad uscire dall’abitacolo e dopo un’attenta perquisizione ci lasciano andare. Dal principio non capimmo, poi, dopo aver accesso la radio, tutto fu chiaro: dopo Capaci, via d’Amelio; dopo Falcone, a distanza di 55 giorni, anche Borsellino!

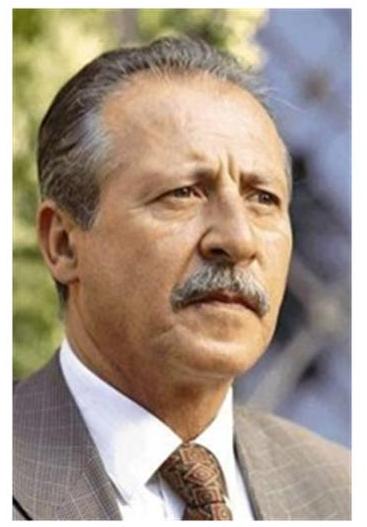

“E’ finito tutto” ebbe a dire uno stravolto Antonino Caponnetto all’uscita dall’obitorio, dove aveva salutato per l’ultima volta Paolo Borsellino. Qualche settimana più tardi si scuserà di quel suo momento di sconforto e lo dimostrerà negli ultimi anni della sua vita, interamente dedicati a visite nelle scuole e nelle piazze d’Italia, per raccontare cosa avevano fatto Falcone e Borsellino contro il fenomeno mafioso.

Antonino Caponnetto, che ricordo essere cittadino onorario di Grammichele, prese le redini, per sua espressa volontà, dell’Ufficio Istruzione di Palermo nel novembre del 1983 a seguito dell’uccisione del giudice Rocco Chinnici avvenuta il 29 luglio dello stesso anno con un’autobomba, guarda caso una 126, come quella utilizzata in via d’Amelio. Capponnetto ereditò l’Ufficio Istruzione da tre colleghi (Terranova, Costa e Chinnici) tutti trucidati da “cosa nostra”, ma ciò non gli impedì di organizzare praticamente quello che Chinnici aveva teorizzato e Gian Carlo Caselli sperimentava sul versante terroristico, e cioè il pool antimafia. Questa nuova metodologia di lavoro porterà in poco tempo ad istruire il maxi-processo, nel quale per la prima volta nella storia del nostro paese la mafia viene processata in quanto tale, grazie anche e soprattutto all’inserimento nel codice penale dell’art. 416/bis (Associazione di tipo mafioso) introdotto dall’art. 1 della legge 646 del 13 settembre 1982. Tale articolo venne introdotto, a furor di popolo, a seguito di altri due eccidi avvenuti in quello stesso anno, quelli di Pio La Torre (30 aprile) e Carlo Alberto Dalla Chiesa (3 settembre).

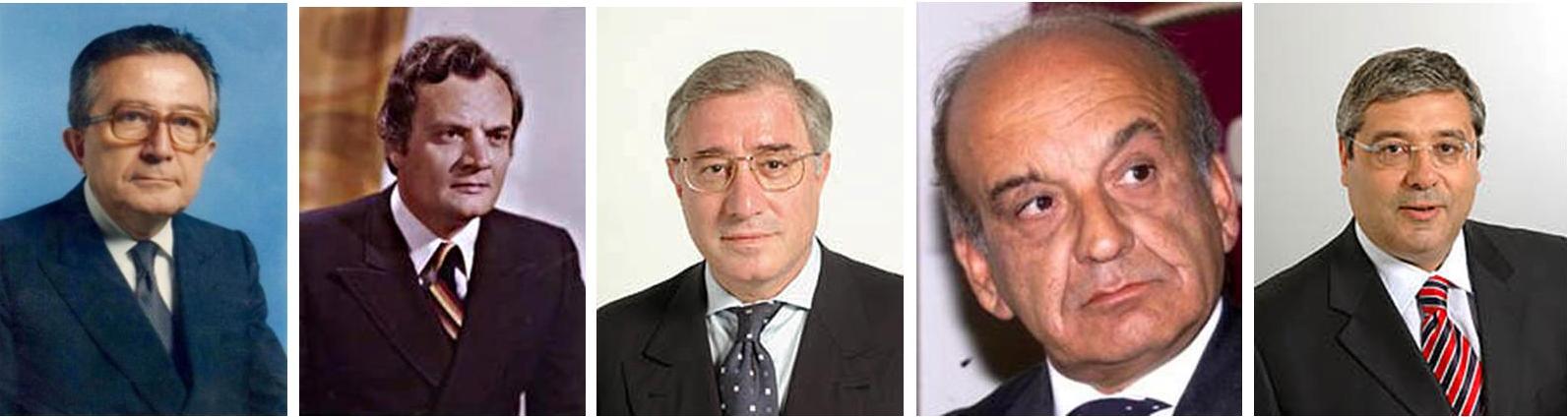

Ma tornando a via Mariano d’Amelio è da 33 anni che la famiglia e tutto il popolo italiano, ad eccezione di quelli che hanno interessi “diversi“, aspettano risposte di verità e giustizia. Siamo arrivati già a quattro processi (il cosiddetto Borsellino-quater) ma nulla ancora sappiamo. Nulla dell’agenda rossa, nulla del “giuda” che tradì, nulla sulla consapevolezza di Borsellino riguardo la scellerata “trattativa stato-mafia”, nulla del coinvolgimento dell’eversione nera e della massoneria nelle stragi del 92′-93′. Certo non tutte le verità storiche trovano corrispondenza nelle verità processuali, ma a guardar bene (sempre per coloro che hanno desiderio di aprire gli occhi) negli ultimi trent’anni, alcune sentenze passate in giudicato, hanno reso giustizia di fatti eclatanti di cui tutti sapevano e di cui nessuno osava parlare. Mi riferisco al processo Andreotti, in cui il sette volte Presidente del Consiglio, viene riconosciuto colluso con la mafia (artt. 416 e 416/bis del codice penale) fino alla primavera del 1980 nella sentenza della Corte di Cassazione del 15 ottobre 2004; il processo Contrada, in cui l’ex numero tre del SISDE (servizi segreti) viene ritenuto colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa e condannato a 10 anni (Cassazione del 10 maggio 2007); il processo Dell’Utri, in cui l’ex sodale di Berlusconi viene condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa (Cassazione del 9 maggio 2014); il Borsellino quater, nel quale Arnaldo La Barbera, già capo della squadra mobile di Palermo, secondo la corte, ebbe un “ruolo fondamentale nella costruzione delle false collaborazioni con la giustizia (leggasi Vincenzo Scarantino) ed è stato altresì intensamente coinvolto nella sparizione dell’agenda rossa” (sentenza di primo grado del 20 aprile 2017); il processo Cuffaro in cui l’ex Governatore della Sicilia viene riconosciuto colpevole di favoreggiamento aggravato per aver favorito Cosa Nostra (Cassazione del 22 gennaio 2011).

A proposito di Cuffaro, domenica 20 luglio 2025, sul quotidiano La Sicilia appare un articolo di Mario Barresi dal titolo “In duemila alla sagra del vasa-vasa, vip e potenti, è la festa di Totò“. Nell’articolo si parla del matrimonio del figlio di Cuffaro, Raffaele, svoltosi nella tenuta di famiglia nei pressi di San Michele di Ganzaria, proprio il 19 luglio giorno della ricorrenza del 33° anno della strage di via d’Amelio. Un evento che, definirei privato (il matrimonio), si trasforma in evento pubblico, meglio politico. Oltre 2000 gli invitati: dall’ultimo dei consiglieri comunali al Presidente della Regione Schifani, ai pezzi grossi della burocrazia regionale, ai big della sanità pubblica e privata, agli imprenditori. Presenti anche alcuni magistrati, Barresi ne conto almeno tre fra pensionati ed in carica.

Chiudo con due citazioni che, a mio parere, calzano a pennello sulla sagra del vasa-vasa: la prima di Rosario Livatino (magistrato, anche lui scannato dalla mafia il 21 settembre 1990) -“… il magistrato è colui al quale, piaccia o no, è affidato lo specialissimo compito di applicare le leggi ed in piena e totale indipendenza da ogni centro di potere politico e mafioso. L’indipendenza del giudice, infatti, non è solo sulla propria coscienza, nella libertà morale e nella fedeltà ai principi ma anche nella trasparenza della sua condotta, anche fuori dal suo ufficio, nella libertà e nella normalità delle sue relazioni, nella sua indisponibilità ad iniziative e affari, nella scelta delle amicizie…” (tratta dal film “Il giudice ragazzino” di Alessandro di Robilant – 1994); la seconda è tratta da un’intervista di Libero Grassi (assassinato dalla mafia il 29 agosto 1991) all’interno del programma “Samarcanda” di Michele Santoro nella puntata del 11 aprile 1991:”… si parla del primato della legge, del primato della politica, del primato della morale, ma c’è un primato superiore, quello della qualità del consenso, la formazione del consenso, che poi è l’arma della mafia. Ci sono cose che tutti sanno ma che tutti fanno finta di non sapere: la prima cosa che controlla la mafia è il voto, la qualità del consenso; a una cattiva raccolta di voti corrisponde una cattiva democrazia… non c’è un valore morale assoluto, non c’è una legge valida per sempre, la legge la fanno i politici, la fanno buona la fanno cattiva relativa al consenso… se i politici hanno un cattivo consenso faranno delle cattive leggi. E allora noi dobbiamo curare la qualità del consenso. La mafia in Sicilia è il maggiore interlocutore della politica, in quanto dispone del voto, dispone dei soldi, dispone delle infiltrazioni nel sistema burocratico perché, oramai, è diventato ceto dominante”.

Filippo Sileci